ホエイプロテインと並び、手軽に買えるソイプロテイン。

ソイプロテインの特徴として、

『イソフラボン』が有名ですよね。

健康に良さそう、ダイエットに良さそう、女性ホルモンに似た働きをする特徴もあります。

ソイプロテインを語る上で、このイソフラボンについて知っておきましょう。

記事を書いており膨大な量となってしまったため、ソイプロテインと言いながらも

ほとんどイフラボンの話になります。笑

イソフラボンとは

植物性のポリフェノールの一種で、体内で女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)と同じような働きをするのが特徴。

大豆イソフラボンは植物エストロゲンのひとつといわれ、その化学構造が女性ホルモン(エストロゲン)と類似していることから促進的あるいは競合的に種様々な生体作用を発揮することが、研究結果や、動物実験でも証明されています。

女性ホルモンの働きして、女性らしい体つきを作る以外に下記の働きもあります。

自律神経の安定

血管を強くする

骨量の調整

コラーゲンの産生を促し、肌のツヤを良くする

コレステロールの増加を抑える

イソフラボン摂取で骨粗しょう症、乳がんや前立腺がん等の予防効果、更年期症状のイライラや頭痛などの不快感を緩和する働きもある。

体内での女性ホルモンが不足するとコレステロール値の上昇や、骨からカルシウムが排出されてしまうなどの反応が起こります。

摂取しすぎは乳がん発症や再発のリスクを高める可能性も考えられる。

しかし未だ実際に多くの研究が行われている段階にあり、ヒトにおける大豆イソフラボンの有効性と安全性についての議論は確立していないと農林水産省でもいっています。

イソフラボン上限

1日70~75mg/日

大豆イソフラボンアグリコンの一日摂取目安量の上限値として

わかりやすく食べ物で例えると

納豆2パック

豆腐一丁

豆乳2パック(200ml2本)

きな粉100g

研究結果によると5年ほど長期に渡って上限値を超えた摂取をした場合に悪影響があったと報告されています。

日本人なら簡単に1日上限値を摂取しやすいですが、1日多く摂取したところで影響はありません。

むしろ、素晴らしい栄養を持っているので健康的な体づくりのためにも定期的に大豆製品をとりましょう。

各国でもイソフラボン上限値が定められています。

フランス 体重1kgに対して1mgのイソフラボンが上限値(体重60kgなら60mg)

イタリア 80mg/日

アメリカ 70~75mg/日

イソフラボン副作用

①DNA構造を正常に保つ働きを持つ物質を阻害する

遺伝子異常を来たす場合もある。これは抗がん剤によっても誘発する問題で、

急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病が発症することがある。大豆イソフラボンにも同様の副作用の可能性もあるため、

特に妊娠中や乳児の摂取しすぎは注意が必要。

②血中ホルモン濃度の変化

過剰摂取により、自分のエストロゲンを低下させてしまうため

更年期前の35~40歳ぐらいまでは普通にとるぐらいでいい

③月経周期が長くなる可能性がある

女性ホルモンの分泌量の変化によるもの

④子宮内膜症のリスク大

⑤男性が摂取すると精巣機能の衰えの可能性、胸の膨らみが出る可能性も

男性ホルモンと女性ホルモンの関係による

男性が摂取するメリット

薄毛の改善

濃いムダ毛の改善

抗酸化作用により健康維持

体臭の抑制

前立腺癌の対策

男性が摂取することでも恩恵を受けられます

食品から積極的に摂取しましょう!

ソイプロテインの実際

SAVAS(ザバス)ソイプロテイン100の1食分の大豆イソフラボン含有量は66mgだそうです。

ソイプロテイン100は1食分が21gと推奨しており、これは付属スプーンすりきり3杯分になります。これを水で溶かして飲むと大豆イソフラボン66mgが摂れる計算に。

要注意!大豆イソフラボンとイソフラボンアグリコンの違い

大豆イソフラボンについて調べる時、「大豆イソフラボン」と「大豆イソフラボンアグリゴン」の違いに注意して下さい。

両者の違いをざっくり言うと、大豆イソフラボンから糖部分が分離されたものを大豆イソフラボンアグリゴンと呼びます。

食品中の大豆イソフラボンは、ほとんどの場合糖質がくっついた「大豆イソフラボン配糖体」として存在していますが、食べて消化される過程で糖が分離されて「大豆イソフラボンアグリゴン」として腸から吸収されます。

食品安全委員会のHPで、大豆イソフラボンと大豆イソフラボンアグリゴンの換算方法について書かれています。

抜粋

大豆イソフラボン配糖体から、大豆イソフラボンアグリコンに換算する場合、配糖体とアグリコンとの分子量の比から求めることができます。個々の食品に含まれる3種類の大豆イソフラボンアグリコンの量は分析しなければわからないため、「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方」

(案)中では、原則として、3種類のアグリコン中一番エストロゲン活性の高いゲニステインの換算値(約0.625)を用いて換算しております。

(例)大豆イソフラボン配糖体10mg×0.625 =大豆イソフラボンアグリコンとして 6.25mg

厚生労働省は大豆イソフラボンアグリゴンの摂取上限量を定めていますが、この数値は「大豆イソフラボンアグリゴンとして」です。

ザバスのソイプロテイン100には大豆イソフラボンが66mg含まれているため、これを大豆イソフラボンアグリゴンに換算すると以下の通り

66mg×0.625=41.25mg

ソイプロテイン100一食分の大豆イソフラボンアグリゴンは

41.25mgになります。

大豆は100g中に大豆イソフラボンアグリゴンを140mgほど含むので、大豆20gなら大豆イソフラボンアグリゴンは28mg。

ソイプロテインからほとんどイソフラボンの解説となってしまいましたが、

ソイプロテインのイソフラボン量は生の大豆より多い

イソフラボンの摂取上限量は厳しすぎるので超えても心配ない

ソイプロテインにはイソフラボン以外にも栄養豊富なので安心して飲んで大丈夫です

過去にソイプロテインで直接的に悪影響が出たとの報告はありませんので、さほど気にせず適量を使用していきましょう!!

最後までお読み頂きありがとうございます。

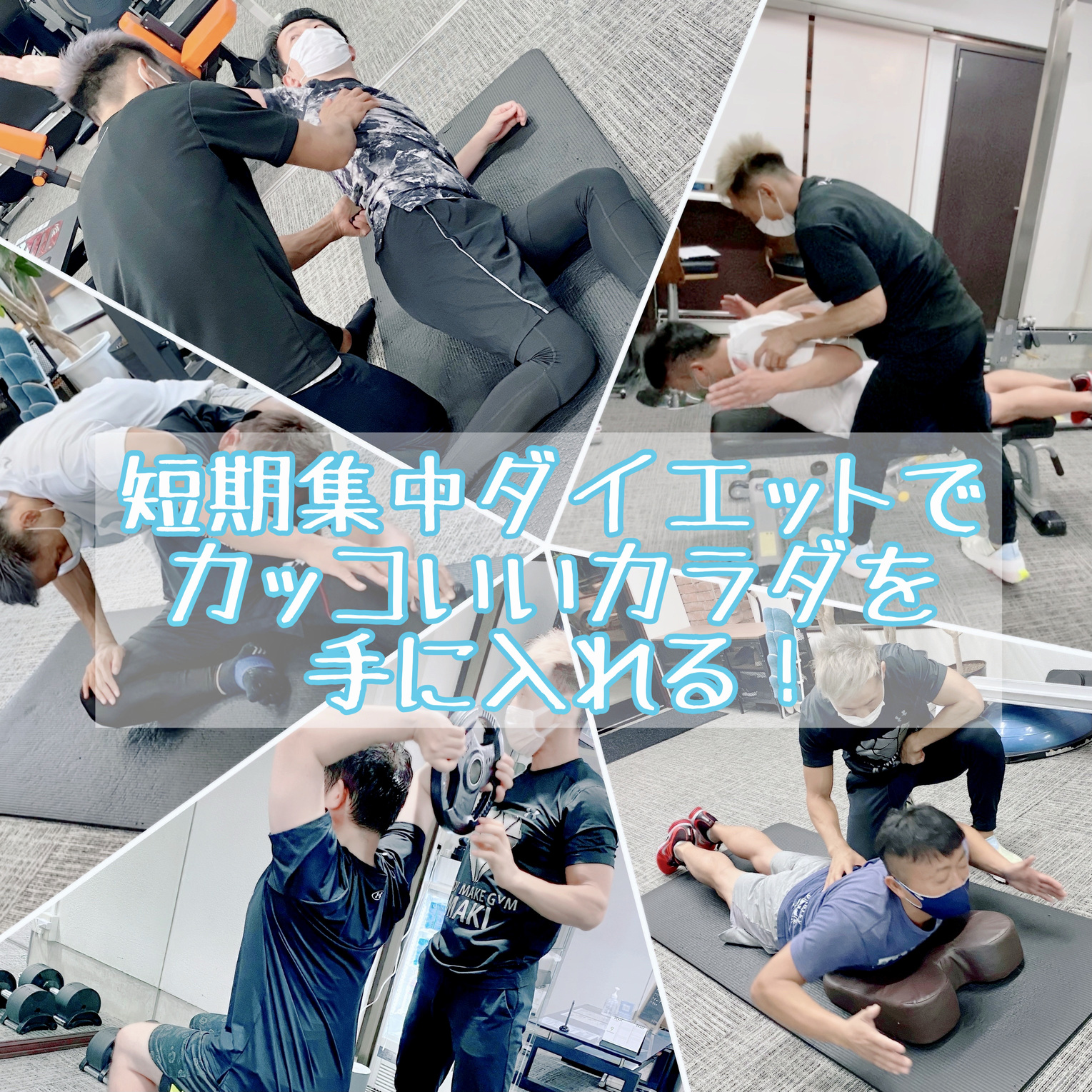

パーソナルトレーニング体験受付中!!

体験申し込みはここをクリック

お問合せ専用LINEアカウントからも体験ご予約可能です。

LINEからのお問い合わせはこちらをクリック

西尾市No. 1 ボディメイクジム

TEL:0563−65−818

インスタもチェック!!

フォローしていただけると嬉しいです!!

皆様からのご連絡お待ちしております。

![]()

【イソフラボン摂取量問題】

【イソフラボン摂取量問題】