糖化という言葉は聞いたことがあるでしょうか?

糖化とは

タンパク質と糖質が結びつく反応により、タンパク質が劣化すること。

老化を招く最大の原因は糖化である。

似たような言葉に酸化というものがありますが、これはコインの裏表のようなもので、同時に酸化・糖化が起こることが多い。

酸化は体がサビる(活性酸素が細胞を傷つける)

糖化は体がコゲる(AGEが細胞を老化させる)

糖化はAGEという物質が原因で起こる

このAGEとは何かというと、

AGE(Advanced Glycation End-products)

日本語では終末糖化産物

タンパク質と糖質が結びつく反応とは、

「メイラード反応」と言い

元々食品の風味を出すために発見された現象で、アミノ酸と糖質を一緒に加熱すると褐色になる。

これをメイラード反応という。この時に大量のAGEが発生している。

メイラード反応の例として、

パンケーキ、食パン、焼きおにぎり、お好み焼き、タコ焼き、アメ色に炒めたタマネギなど

ヒトの体は水分と脂質を除けばほとんどがタンパク質で構成されている。

皮膚、髪の毛、爪、筋肉、骨、血管、臓器

AGEが発生した食べ物を食べることで体内へAGEを取り込むことになり、量が多ければ体内で除去しきれず、カラダを構成しているたんぱく質が劣化すると、即ち老化に直結することとなる。

老化することで様々な病気を引き起こすため、このAGEを発生させない調理法を選んで食事をすることが必要となる。

糖質、タンパク質は三大栄養素の二つで、どちらも体に必要不可欠な栄養素ではあるが

この必要不可欠な二つの栄養素からAGEが作り出されるのはなんとも皮肉な話ですね。

AGEが体に及ぼす影響とは

・血管の老化による動脈硬化

・ガン細胞を生む、ガンの転移が起こりやすくなる

・骨の老化、強度低下

・白内障

・アルツハイマー

・肌の老化によるシミシワ

上記のような症状がAGEによって引き起こされる

AGEを減らすためには

食品にもAGEは含まれるが、これらのAGEの大半は消化の過程で分解されるが、

全体の10%程は分解されずに体内へ溜まっていく。血液をろ過して浄化する腎臓がちゃんと機能している人であれば体内に入ったAGEは時間とともにほとんど尿から排出されます。

それでも全体の6~7%は体内へ留まる。

AGEは調理法によって増加する。

焼く、炒める、揚げるといった高温調理で爆発的に増大する。

例えば、生肉と揚げた肉ではAGEが10倍近く増えるし、

茹でたジャガイモと揚げたフライドポテトの状態では40倍近く増える。

更に肉や魚の焦げは発がん性があり、AGEもかなり高いため焦げがあれば避けるようにしたい。

調理法によって増加するため、対策としては

火を通さず「生」の状態で食べるのが良い。

ロー(raw)とは日本語で「生」

ローフードという言葉も定着しつつありますが、AGEが少ない状態ですのでなるべく素材のままを食すというのが良いでしょう。

野菜ならサラダ、魚なら刺身、豆腐なら冷奴など、熱を加えず、

肉なら茹でる・煮る・蒸すといった調理法でAGEを増やさないようにしたい。

ステーキよりもしゃぶしゃぶ

唐揚げよりも蒸し鶏

ウェルダンよりもレア

ドレッシングやマヨネーズよりもそのままか食べるか、

オリーブオイルやオメガ3の油をかけ塩胡椒や塩レモンで食べると良いでしょう

AGEを激増させてしまうファーストフード類は糖化を防ぐためにもなるべく避けたほうが良い。

他にも様々な対策があり、

ビタミンB群の摂取でAGEを減らすことができる

特にビタミンB₁、B₆が有効とされる

ビタミンB₁を多く含んだ食べ物

豚肉、きな粉、鰻、胡麻など

その他ビタミンB₁の働きを助けるとしてアリシンという栄養素を含んだ(ニンニク、ニラ、長ネギ、タマネギ)食品も合わせてとると良い。

ビタミンB₆を多く含んだ食べ物

牛肉、鶏肉、カツオ、マグロ、ニンニク、赤ピーマン、さつまいも、胡桃、落花生など

カテキン、αリポ酸も有効である

αリポ酸は抗酸化作用もあり、ほうれん草、ブロッコリー、人参、トマトなどの緑黄色野菜に多く含まれている。

抗酸化物質としてビタミンA、ビタミンC、ビタミンEも積極的にとると良い。

糖化は糖質+タンパク質が結びついたもの。

最近では糖質制限が痩せる方法としてかなり認知されているが、まさしく太る原因は糖質。糖質が多い食べ物はセットのようにAGEも摂取しがち。

糖質を減らすこともAGEを取り込まない対策となる

あくまでも糖質を控える上で、特に減らす・または摂取しないようにするのは

単純糖質、つまり単糖類。

過去のコラムでも糖質に関して投稿しておりますが、

単糖類はお菓子や菓子パン、スイーツなどにふんだんに使用されています。

果物にも果糖は含まれているので、果物の摂取しすぎは注意が必要ですが、ビタミンミネラルを豊富に含んでいることから

AGEを摂りすぎる事より、差し引きしてプラスなので、果物からのAGEはさほど気にしなくて良い。

どうしても甘いものが止められない場合は果物を摂取することをお勧めします。

まずはお菓子類をやめる事。これが簡単にできる対策であり、もちろん白米や麺類も摂り過ぎれば体内ではブドウ糖へ分解され、最終的にAGEに変化するため、適量を心がける。

糖質を控えめにする事で糖化も防げ、脂肪も減る。

健康にもなり、アンチエイジングになります。

その他、

・食後にウォーキング

・筋トレ

・禁煙

なども糖化を防ぐ方法となります。

ちなみに、

AGA(Androgenetic Alopecia)とは、男性型脱毛症で

いわゆる薄毛ですね

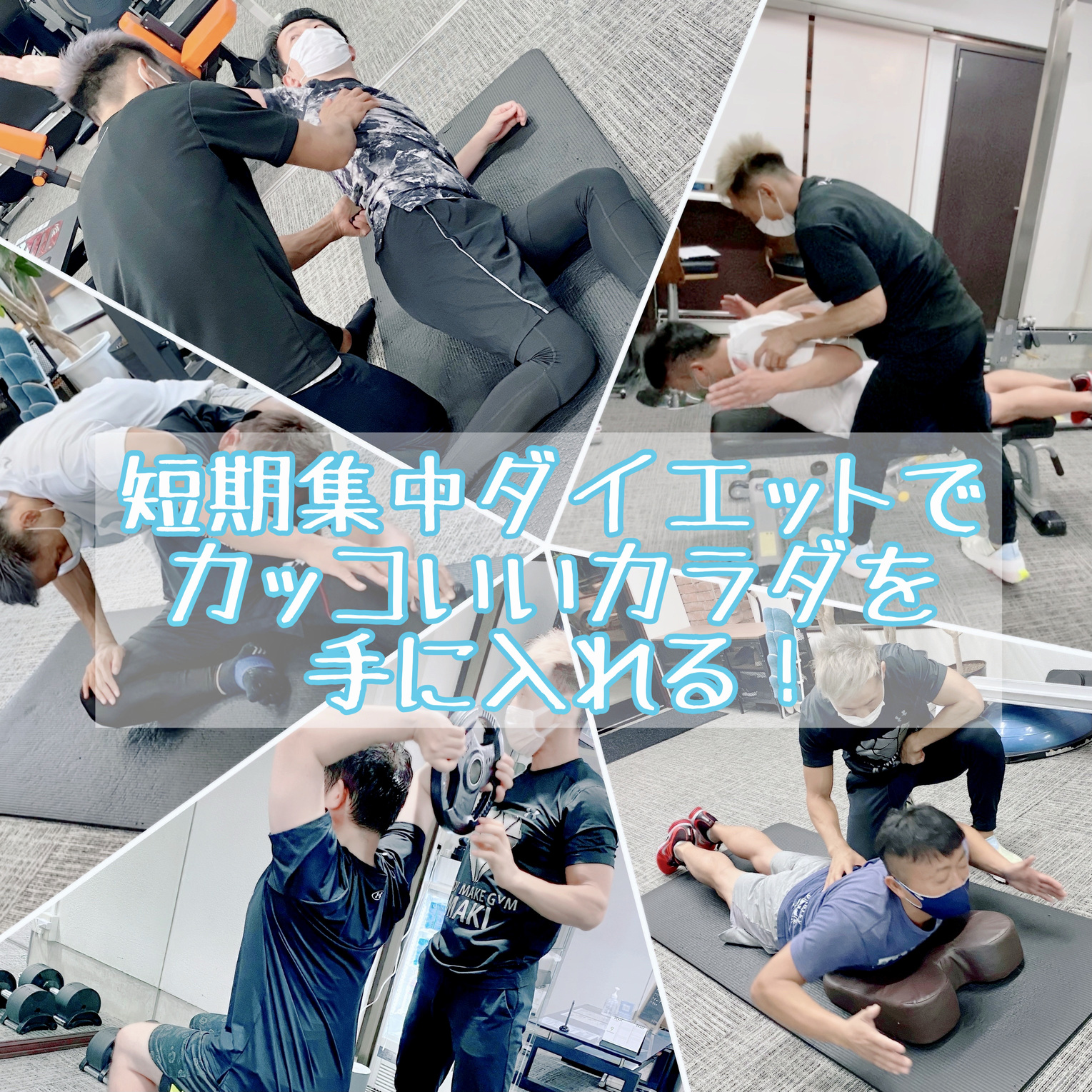

適度な運動やAGAを防ぐ食事アドバイスはパーソナルトレーニングで網羅できます!

最後までお読み頂きありがとうございます。

パーソナルトレーニング体験受付中!!

こちらからお申込みいただけます。

↓↓

https://makigym.jp/wp/trial/

お問合せ専用LINEアカウントからも体験ご予約可能です。

https://lin.ee/c11ut9i

西尾市No. 1 ボディメイクジム

![]()

TEL:0563−65−818

インスタもチェック!!

https://www.instagram.com/makigym/?igshid=8jdvwtdz33g2

フォローしていただけると嬉しいです!!

皆様からのご連絡お待ちしております。