緊急事態宣言が解除され、様々な規制が緩和され始めます。

飲食店では時短営業をしていたのが、通常の営業時間に戻ったり、

テイクアウトをしなくても店内で好きなメニューを食べる。

言ってみれば普通が戻ってくる感じですね。

これからは様々な選択肢がある中で食事をする機会が戻ってきます。

そこで何に気をつけてメニューを選べば良いのかを具体例を踏まえながら説明していきます。

①『チャーハン』or『白ごはん』

どっちが太る食事なのか。

どちらを選べが良いのか。

この場合、チャーハンが正解なんです。

いやいや、カロリー低い方が痩せるでしょ!と思ったそこのアナタ。

これから具体的になぜチャーハンが正解なのかを説明していきます。

選ぶにもちゃんと理由があります。

ポイントは血糖値

チャーハンは油、卵、チャーシューなどを使うから高カロリー、高脂肪。

カロリーが高いから白米よりも血糖値が上がると思いきや、実は逆なのです。

人間の体は上がった血糖値を正常に戻すためにインスリンというホルモンが分泌されます。

特に糖質を多く含んだ食事をした時に血糖値は急激に上がりやすく、また急激に上がった分だけ下がっていきます。

血糖値が下がった時にお腹が空いたと感じるので、急激に血糖値が下がればまたすぐにお腹が空きやすくなる。

炭水化物(糖質)を多く含んだ食事をしたその後、お腹が空いてまた食べ過ぎてしまう。

必要以上な糖質は控える、急激な血糖値の上昇を抑えることがダイエットには必要。

チャーハンが正解な理由は、糖質にプラスしてタンパク質や脂質を含んでいること。

白米が油と卵でコーティングされているため、血糖値の上昇を抑えることができるのです。

バターライスやピラフでも同じ効果が期待できます。

②『焼き肉』or 『ショートケーキ』

焼機肉も脂っこいカルビやホルモンだったらどうでしょうか?

これは簡単かもしれませんね。

正解は焼き肉。

肉の脂、生クリームの油。どちらも脂質を多く含んでいますが、

判断基準は血糖値の上がりやすさ。糖質量の違い。

どちらも脂質を含んでいるので吸収は糖質単独より緩やか。

しかし、小麦粉や砂糖を使っているケーキは糖質量が多いため、

二つで比べるならば断然焼き肉。

肉は糖質がほとんどゼロに近いのでタンパク質と脂質で構成されています。

そのため、血糖値の上昇が緩やかで腹持ちがいいとも言えるし、血糖値の上昇はありません。

焼き肉をタレで食べたり、一緒に米を食べてしまうとOUTになりますので、

痩せるなら食べ方はなるべく塩、米無し。これでいきましょう!!

③『えびの天ぷら』or『ポテトコロッケ』

揚げ物は天ぷらでもフライでも衣に小麦粉やパン粉を使用するため、糖質が増えます。

衣におからパウダーを使うなど、工夫すればそれだけで糖質は減らせます。

具材の糖質は減らせません。

コロッケに使うジャガイモ1個(135g程度)には糖質が22g含まれているのに対して、エビ(ブラックタイガー)3尾(60g)に対し、糖質はたったの0.2g

よって、太るのは断然コロッケということになります。

④『唐揚げとツナサラダ』or『そば』

揚げ物、ツナは油が多く、ヘルシーなそばを選びがちですが、この場合は

唐揚げを選ぶ方が正解。

判断基準は糖質量。

唐揚げとツナはタンパク質と脂質は多く含んでいます。

糖質が低いため、血糖値も上がることなく、脂肪が体内に溜まりません。

サラダで食物繊維やビタミン、ミネラルを補うことで美容や健康に効果的。

そばは麺類の中でも栄養価は優れています。ルチンなどで血流を良くする働きもありますが、

主な成分は炭水化物。血糖値の上昇は小麦より緩やかですが、上がるは上がります。

血糖値の上昇具合、糖質量で判断できるようになると外食時でも

色々な選択肢が出てきます。揚げ物や脂っこい料理も怖くない。

量を食べ過ぎなければ、カロリーが高くても大丈夫。

せっかく、選んでも食後のスイーツを食べてしまえば元も子もないので気をつけて!

最後までお読み頂きありがとうございます。

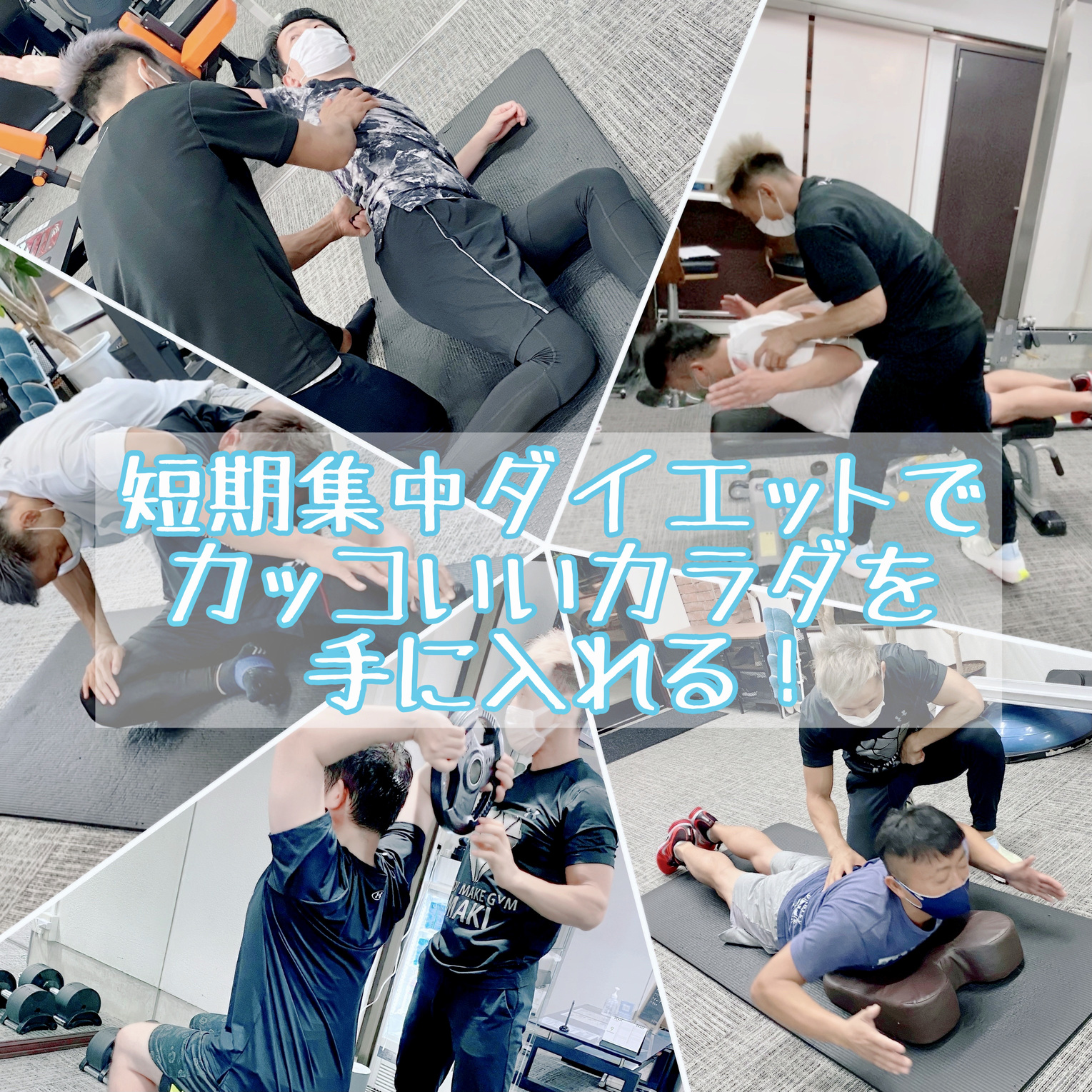

パーソナルトレーニング体験受付中!!

こちらからお申込みいただけます。

↓↓

https://makigym.jp/wp/trial/

お問合せ専用LINEアカウントからも体験ご予約可能です。

https://lin.ee/c11ut9i

西尾市No. 1 ボディメイクジム

![]()

TEL:0563−65−818

インスタもチェック!!

https://www.instagram.com/makigym/?igshid=8jdvwtdz33g2

フォローしていただけると嬉しいです!!

皆様からのご連絡お待ちしております。